知名網紅「八炯」被昔日戰友「閩南狼」踢爆擬仿納粹動員策略的對話內容,不僅引發輿論撻伐,更牽動社會對極端主義、仇恨言論、網路煽動等風險的深層憂慮。雖然八炯事後聲稱為「自嘲」,但事件已非單純言論風波。德國在台協會發表嚴正聲明譴責譴責所有任何崇拜、贊美或淡化納粹主義的說法或行為。民進黨發言人也譴責任何消費、運用納粹符號行為。種種跡象顯示:此案所涉行為與社會危害,已達足以啟動刑事調查之門檻。

回顧2024年2月,台灣網紅「晚安小雞」赴柬埔寨期間自導自演綁架事件,聲稱遭當地犯罪集團挾持,引發國際社會及台灣輿論關注。消息傳出後迅速遭柬國警方揭穿為虛構劇情,柬埔寨高層立即出面澄清,指控其行為惡意捏造、散播假訊息,已造成社會恐慌與國際誤解。當局隨即依法將其逮捕,並依據當地法律以「煽動製造社會動亂罪」起訴,最終判處有期徒刑2年。柬國政府強調依法處置絕不寬貸,絕不容許任何外國人破壞國家治安與形象。

「晚安小雞」案例,已成網紅界前車之鑑,深值警愓。然而,當行為人擁有龐大影響力,並以系統性的語言設計仇恨標靶、模仿納粹群體動員技術時,我們不能再用「網紅玩笑」輕描淡寫以對。這不只是言論自由的灰色地帶,更是對法治社會、歷史記憶、族群尊嚴的挑戰。更關鍵的是,相關行為顯已觸及《刑法》與《社會秩序維護法》中皆屬非告訴乃論之公訴罪構成要件,檢察機關有責任依法啟動指揮偵查,保全事證,捍衛台灣法治與民主社會秩序。

網紅不是法外之地:影響力越大,法律責任越重

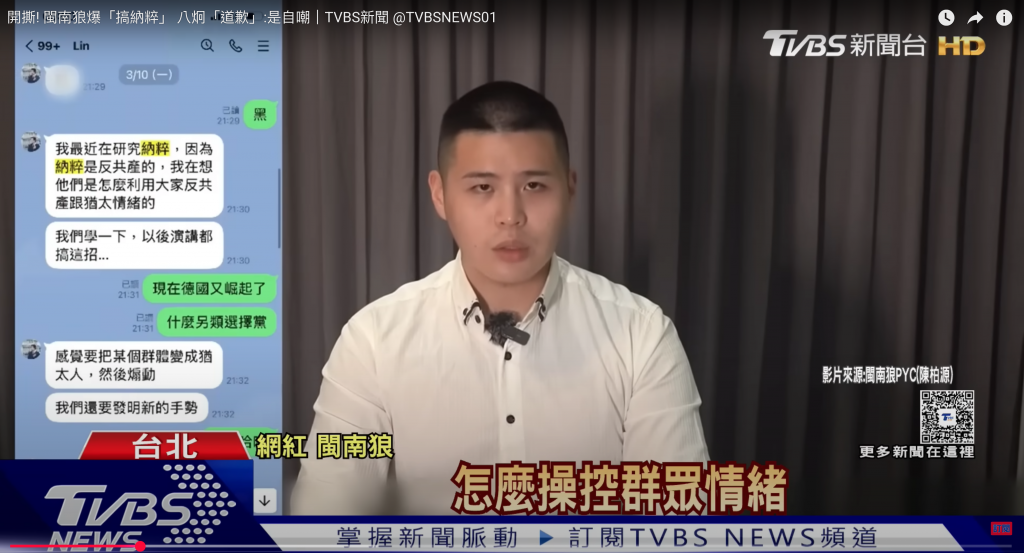

在當代資訊社會,網紅自媒體已超越傳統輿論管道,其發言可立即影響成千上萬人。八炯不僅在YouTube與Threads等社群平台上擁有數十萬粉絲,其發言經常進入公共討論領域,擁有高度政治傳播與輿論動員能力。也因此,當其私訊中出現學納粹「如何控制情緒」、「把某個群體變成猶太人,然後煽動」、「要發明新的手勢」等語句時,不再是單純個人發言,而是具煽動性、目的性與組織性。

依據《刑法》第157條與第153條,煽惑他人犯罪或違法行為,無須造成實際犯罪行為,即可成立罪名。若當事人於網路、群組、訊息中積極籌畫群體動員,並使用極端歷史象徵作為操作工具,即使宣稱未實際執行,也可能因意圖與方式而成立犯罪未遂或煽惑罪。八炯之言論並非偶發性出言不遜,而是連貫、有策略意圖的言語設計。若檢方因其身分或流量不敢動作,將形同默許極端主義在台灣社會萌芽。

納粹象徵不容淡化,國際社會高度戒備

納粹象徵不僅是歷史符號,更是極權壓迫與種族屠殺的集體記憶。德國、奧地利、法國等國明文禁止納粹手勢與標誌,違者不論是否「開玩笑」,皆依法處罰。德國刑法第86a條即規定:「散播納粹符號,無論文字、圖像或手勢,皆處三年以下徒刑」。而德國在台協會此次罕見發表聲明,亦指出:「任何使用納粹象徵的行為,包括暗示與淡化,皆是對歷史的冒犯,也對民主社會構成威脅。」

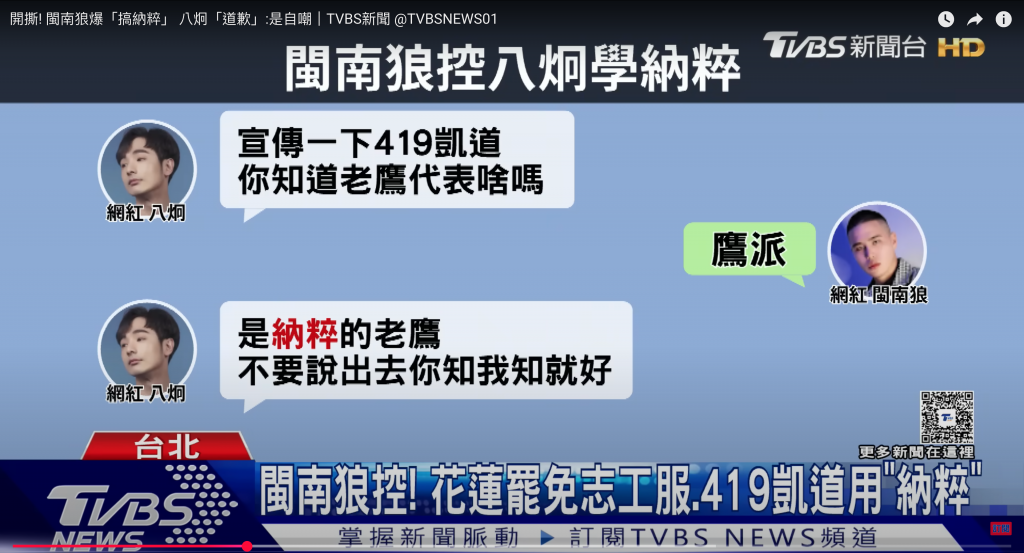

台灣雖無類似專法,但並不表示社會可以對納粹象徵的濫用視若無睹。這種符號的社會記憶早已超越其文字形式,任何模仿、套用其政治技術與群眾動員策略,都足以構成對社會穩定的挑釁。更何況八炯本人曾參與或主導政治群眾活動,若其真有意套用歷史悲劇的操作模式,後果將不堪設想。

值得注意的是,這不僅是個人言行問題,更關乎台灣如何在全球民主陣營中定位自己。若一個民主國家的司法機關,面對模仿納粹的行為仍選擇不作為,國際觀感將嚴重受損,台灣聲稱的「自由民主價值」也將成空話。

檢調不應雙標,主動偵查是義務職責不是選擇

本案涉及的多項罪名,皆屬《刑法》或《社會秩序維護法》之非告訴乃論罪,也就是公訴罪。這意味著,檢察官無須當事人提告,即可、亦應依職權主動偵辦。實務上,檢察官對於危害社會秩序、煽動仇恨、侮辱族群的行為,皆負有預防性與追訴性職責。

令人遺憾的是,截至目前,檢方尚未傳喚當事人或表達啟動調查的意願,這使得社會不得不懷疑:是否又出現了「政治正確雙標」的現象?若同樣言行出自政治立場不同的公眾人物,是否早已遭以「內亂罪」、「妨害名譽」、「妨害秩序」調查處分?

司法機關最大責任在於中立與一致執法。對八炯案的沉默,只會強化外界對司法選擇性執法的觀感,加深人民對法治公信的懷疑。面對證據充分(如對話截圖、影音內容)、影響重大(群眾動員、符號效應)的案件,若遲不啟動偵查,不僅是職務懈怠,更是對社會安定的放任。

歷史記憶與民主素養,容不得戲謔與挪用

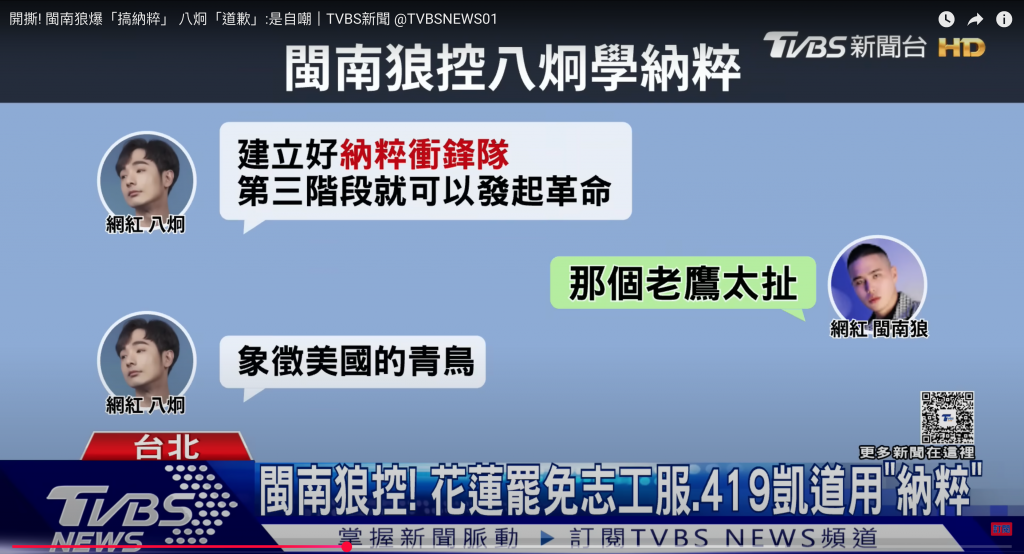

本案所衍生的另一層重要意涵,是台灣社會對歷史記憶的理解與尊重。納粹象徵不只是國外的歷史,它警示我們:當民主機制被極端動員與政治情緒操控時,悲劇是可能重演的。八炯私訊中更提及「419凱道老鷹代表啥,是納粹的老鷹」、「要建立納粹衝鋒隊」、「第三階段就可以發起革命」等語句,揭露的不是戲謔,而是對民主邏輯的逆用。

這種將極端歷史經驗轉化為操作工具的行為,極具危險性。它代表一種對民主社會規則的蔑視,也是一種對族群尊嚴的踐踏。更何況,台灣社會近年積極推動轉型正義與歷史教育,若連最基本的「不得褻瀆歷史傷痕」都無法守住,這些努力便形同虛設。

因此,多數老百姓對八炯之行為,認為不該停留在網路譴責層次,而必須透過法律手段與制度作為,讓全體社會理解:極端言論並非沒有代價,仿效仇恨技術不能無視法治。

面對極端與歷史傷痕,司法不該再選擇沉默

八炯事件,是一次對台灣民主韌性與法治精神的壓力測試。當一位擁有龐大群眾影響力的網紅,涉以納粹象徵與動員術為手段,意圖推動群體行動,即便尚未付諸實行,其行為本身已構成極大社會風險。檢察機關若再以觀望心態應對,只會讓人民質疑是否存在「雙標」現象,不止違失職責,也將讓極端主義於本土萌芽壯大。

一旦這種選擇性執法將重創法治信任,也形同默許社會走向極端。因此,必須鄭重呼籲檢察體系立即依《刑法》相關條文,啟動偵查程序,傳喚當事人、調取通訊記錄與社群資料,查明是否有策動、組織與具體行動計畫。必要時應聲請搜索扣押,保全所有可供定罪之證據。唯有以司法程序澄清是非、劃定言論界線,法治才能贏回人民信賴。

總結來說,民主不是容許仇恨的保護傘,自由也不應成為操弄歷史的藉口。台灣走到今日的民主成果來之不易,面對挑釁底線的極端行為,我們需要更堅定的法治回應,而非更多沉默與縱容。司法才能重現光明,還給社會一個公正交代。唯有如此,台灣的民主自由才能不被極端言論腐蝕,社會安寧才能真正落實。